ERA UNA NOTTE BUIA E TEMPESTOSA

Pubblicato il 17 gennaio 2026 Lascia un commento

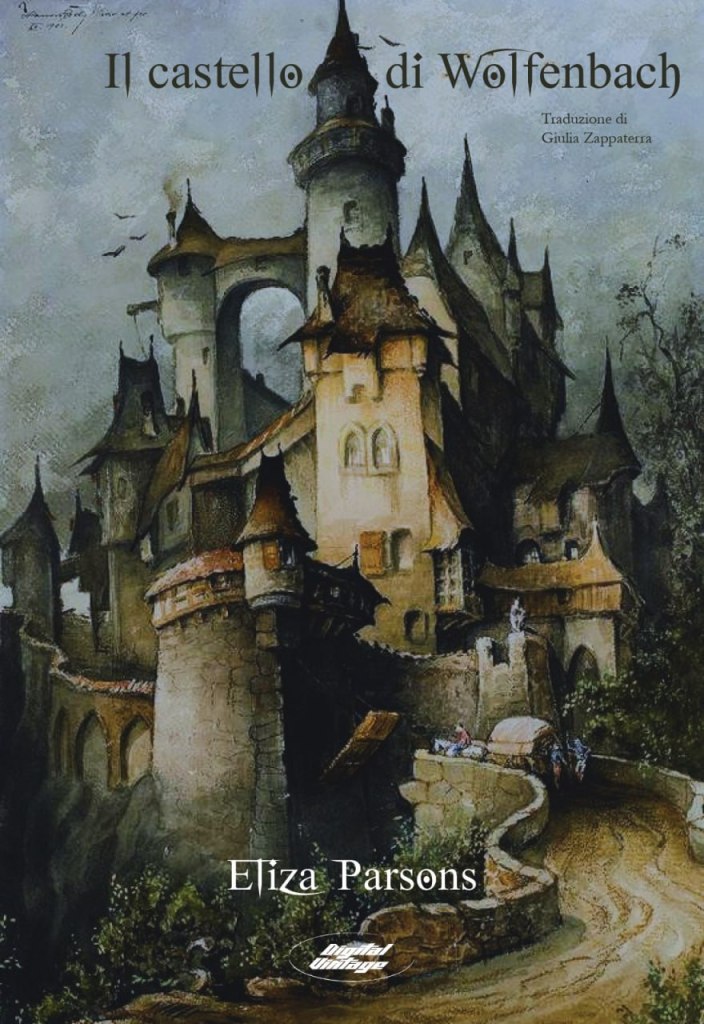

Non è Snoopy a scrivere, ma la romanziera inglese Eliza Parsons, nel 1793.

In realtà, la sua non era una notte buia, ma una sera fredda, però ammetto che, quando ho letto la parola tempestuous, non ho potuto fare a meno di ricorrere al cliché del “tempestosa”. So che è una formulazione trita e ritrita, ma la ritengo molto evocativa.

Mi permetto di citare la mia stessa traduzione, revisionata dall’abile collega Sara Giardini, per darti un assaggio di come inizia Il castello di Wolfenbach.

L’orologio del vecchio castello aveva appena battuto otto rintocchi […] Era una sera fredda e tempestosa, la pioggia scrosciava torrenziale e il brontolio tremendo dei tuoni lontani riecheggiava tra le montagne adiacenti, mentre lampi pallidi aggiungevano orrore alla scena.

Non c’è da stupirsi se, con un incipit del genere – e tutte le varie vicissitudini che la scrittrice fa patire ai suoi personaggi – questo libro sia stato citato niente meno che da Jane Austen nel suo L’abbazia di Northanger come “novella orrida” consigliata.

Non mi dilungherò in spiegazioni storiche e letterarie, anche perché, se vai a dare una sbirciatina al libro su Amazon, troverai un estratto dell’introduzione eccelsa di Franco Pezzini, che ti svela tutto quello che può servire per capire quest’opera.

Vorrei parlarti invece dell’esperienza traduttiva e di cosa ha significato per me.

Innanzitutto, è doveroso un ringraziamento alla Digital Vintage e all’editore e traduttore Francesco Vitellini, che con tanta disinvoltura, un giorno in cui passeggiavamo tra gli stand del Salone del Libro di Torino, mi chiese se fossi interessata a tradurre per lui una novella orrida inedita.

Ora, soffermiamoci un attimo su questa parolina, tanto cara ai traduttori, ma anche tanto temuta. Inedita significa che non hai alcun appiglio, che sei in arrampicata libera su una roccia mai percorsa prima da altro essere umano, quindi la responsabilità è tutta tua.

La buona riuscita di questo volume deve molto all’occhio critico della mia revisora Sara, che ho già menzionato ma che va ricordata sempre, perché è stata fondamentale nei passaggi più oscuri dove l’autrice, rivolgendosi giustamente al pubblico suo contemporaneo, dava per scontate alcune conoscenze tutt’altro che immediate ai lettori di oggi.

Di cosa parla questo Castello?

Mi scuserai la pigrizia, ma credo che la sinossi concisa che ne ha fatto l’editore sia quello che serve.

Matilda Weimar fugge dallo zio lascivo e cerca rifugio nell’antico castello di Wolfenbach. Tra le stanze abbandonate del castello, scoprirà l’orrendo mistero della scomparsa della contessa di Wolfenbach. Ma quando lo zio la rintraccerà, Matilda riuscirà a sfuggire alle sue intenzioni spregevoli?

Premetto che lo stile è un po’ pesante, nel senso che ci sono pesantezze e manierismi dell’epoca, ma nella traduzione ho cercato di snellire alcuni passaggi e la revisione ha apportato ulteriore freschezza alla prosa. La storia, però, è interessante e a tratti divertente, direi persino spiritosa, quindi si capisce perché possa aver attirato l’attenzione di Austen, che aveva appena diciotto anni quando Eliza Parson l’ha pubblicata.

In questo libro ci sono rapimenti, incendi, fantasmi, amori contrastati o non corrisposti, giochi di potere, fughe spericolate, intrighi, addirittura i pirati! Immagina solo cosa significavano tutti questi temi in un’epoca in cui le donne erano ancora gli angeli del focolare sottomessi alla volontà dell’uomo. È un po’ come la lettura in chiave moderna che è stata fatta di Cime tempestose nel nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordie. La nostra sensibilità è cambiata e forse è anche per questo che ci fa bene trarre ispirazione da quello che è stato, conoscere i classici per comprendere i contemporanei.

La traduzione è stata lenta, un po’ perché il manoscritto originale si presenta senza capitoli, solo con la divisione in prima e seconda parte, un po’ perché gli avvenimenti e i personaggi sono tanti e intrecciati. Il linguaggio, come dicevo, non è sempre comodo, e ho voluto alleggerirlo per consentire una lettura più agevole. Occhio, non ho scritto “Okay” quando viene detto “Sarò lieta di acconsentire alla vostra richiesta”, ma, quando l’ho reputato possibile, ho optato per sinonimi più corti e formulazioni meno verbose.

Non è un libro adatto a tutti, questo è innegabile, ma potrebbe essere interessante per chi ama il gotico, non si fa intimorire dalle frasi complicate e sa immergersi nell’avventura anche se ci sono un sacco di “per favore-grazie”.

Alla prossima e… Avanti tutta!

ZITTA ZITTA QUATTA QUATTA

Pubblicato il 17 dicembre 2025 7 commenti

È un anno intero che non scrivo più sul blog, e me ne dispiaccio, perché di cose ne ho fatte in questi dodici mesi. Prima tra tutte, sono finalmente presente in libreria. Sì, le mie traduzioni si trovano tra gli scaffali! Ci sono i lavori per la Newton Compton: Il falsario di Auschwitz, Le bibliotecarie di Lisbona, Questa canzone (non) è per te e Amore, zucche e cannella. E da qualche parte si trovano anche la traduzione per Edizioni Theoria, Il pensiero cinese di Marcel Granet, e le nuovissime per La Vita Felice, Parigi 1867 di Victor Hugo e L’elogio del brutto, per il quale ho tradotto i testi di Charles Baudelaire.

Che cosa significa, per una francesista come me, tradurre Hugo e Baudelaire? Innanzitutto, comporta una gran fifa. Non stiamo parlando degli esordienti della porta accanto – senza nulla togliere agli esordienti della porta accanto, che magari diventeranno pure molto importanti – ma di pietre miliari della letteratura, di autori conosciuti almeno di nome anche da chi non legge niente da un lustro.

Quando l’editore mi ha chiesto di tradurre questi testi, ho tentennato. Per Baudelaire mi sono convinta con più facilità, perché l’ho studiato e amato fin dal liceo, ma Hugo… Parigi 1867 è un manifesto a mio avviso fondamentale e attualissimo, che tratta temi universalmente validi. Un momento, vado a cercare la mia citazione preferita nell’agenda. Scartabello un po’… ah, l’ho riportata solo in francese. Ancora un secondo, ora recupero la versione definitiva che mi ha inviato l’editore. Victor Hugo, dove sei? Okay, apro il PDF. Cerca: “libertà”. Un bel copia e incolla et voilà, la citazione è servita:

La libertà del cuore umano rispettata allo stesso modo della libertà dello spirito umano, poiché amare è sacro quanto pensare.

Sbam! Mi sia concessa questa onomatopea poco elegante, ma, insomma, amare è sacro quanto pensare. Per me non occorre aggiungere altro. Sono ovviamente andata a cercare quale fosse il pensiero di Hugo nei confronti di quella che oggi chiamiamo comunità LGBTQ+ e ho trovato diversi articoli, varie tesi universitarie e parecchi forum nei quali si disquisiva della presenza di personaggi queer nei romanzi del nostro caro francesone. Inutile dire che dovrò mettermi a leggere con occhio molto attento almeno I miserabili e Notre-Dame de Paris.

Vivere in pace, è forse così assurdo? Arrivata a questo punto del testo ho rischiato di commuovermi. Immagina, sei alle prese con un autore cardine, un uomo a cui persino Mazzini e Garibaldi chiedevano consiglio per portare a buon fine l’unità d’Italia, sei a livelli di concentrazione massimi e ti ritrovi davanti una domanda spiazzante. È forse così assurdo? Eh, che gli vuoi rispondere? Pare di sì. Caro Victor Hugo, sembra proprio che a distanza di quasi 160 anni da quando hai scritto questo meraviglioso trattato di pace, amore e fratellanza, l’umanità non sia ancora in grado di vivere in pace. Questo sì che è assurdo, non credi?

Il 1867 fu l’anno dell’esposizione universale a Parigi, un evento carico di un’aspettativa immensa, preannunciato come punto di rottura, motore del progresso, e per il buon Hugo fu un ottimo pretesto per parlare di Europa unità, o meglio, di una nazione che aveva i confini dell’Europa, ma si chiamava Umanità ed era aperta al resto del mondo. Che pazzo visionario.

Ho scoperto solo dopo la pubblicazione che esiste anche una versione del 2002 (con traduzione di Anna Maria Brogi, edita Medusa Edizioni). Proverò a recuperarla, per vedere se la situazione in cui versa il nostro povero pianeta al momento mi ha influenzata in alcune scelte traduttive.

Infine, una notizia freschissima. Il 22 dicembre uscirà una mia traduzione dall’inglese per la Digital Vintage di un romanzo gotico finora inedito in Italia. Non ti dico di più, così ho una scusa per tornare a scrivere anche con l’anno nuovo. Ti lascio solo qui sotto la copertina, per solleticare la curiosità.

E, con questa anteprima, non posso che dirti: ci rileggiamo a gennaio!

Alla prossima e… Avanti tutta!

TIRIAMO LE FILA

Pubblicato il 17 dicembre 2024 3 commenti

Se non fosse il calendario a dire che è dicembre, penso che non ci crederei. Quest’anno sto sentendo molto poco l’atmosfera natalizia, anzi, quasi per niente. Sarà complice la nebbia perenne che invade la pianura e rende tutto umido e sfocato. Umido e sfocato a dir poco, sembra di stare sotto quei getti di acqua nebulizzata dei parchi divertimenti, ma con molto più freddo e al buio.

Quindi, il calendario dice che è dicembre e tra due settimane da oggi si azzereranno tutti i contatori. È il momento di dare un po’ i numeri!

Quest’anno ho letto 45 libri, di cui 10 tradotti e 5 revisionati. Ma soprattutto, questo è stato il mio primo anno intero di sola traduzione! Sembra passato un secolo, invece solo l’anno scorso lavoravo ancora in biblioteca. Non posso dire che sia stato semplice, ma finalmente sembra che ci sia stata una svolta e ho tanti progetti in cantiere.

E visto che me la stai chiedendo con tanta insistenza, ti sento, eccoti la mia personalissima classifica di libri tradotti:

1. libro misterioso dall’inglese di cui ti parlerò nel prossimo articolo, se tutto va bene.

2. La Clessidra, il terzo libro della saga fantasy Krosann che sto traducendo e revisionando insieme alla royal couple composta, in rigoroso ordine alfabetico, da Marta Suardi e Francesco Vitellini. Il mio personaggio preferito di questa serie è la sicaria Nika, cinica e razionale e che mi fa spanzare perché esterna battutine acide a volontà e odia tutti ma sotto sotto ha un cuore tenero.

3. Con il terzo posto imbroglio un po’, perché non è un libro, ma sono due racconti dal francese. Fanno parte di un progetto bellissimo che vedrà la luce in primavera per la Digital Vintage. Ti dico solo che nella squadra, tutta al femminile, è stata ingaggiata anche una bravissima illustratrice.

Ma sì, ma sì, un attimo di pazienza, adesso ti dico anche la classifica delle letture.

1. Le spietate di Claudia Cravens, traduzione di Serena Daniele (NN, 2024). Da brava francesista, ho fatto davvero pace con la supremazia dell’America nella letteratura solo da un paio di anni. E questo libro trasuda America da ogni riga: atmosfera western di saloon, bordelli, sparatorie e ladri di cavalli. È una storia piena, che avvolge e intriga, raccontata dalla giovanissima prostituta Bridget.

2. Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, traduzione di Matteo Colombo (minimum fax, 2011). Anche qui tanta America; mi dispiace ma quest’anno è andata così. Di Jennifer Egan avevo già letto La casa di marzapane e ne ero rimasta folgorata. In questo libro ho ritrovato la sua scrittura, il suo modo di intrecciare storie e destini in un gomitolo super intricato senza però mai farti perdere il filo.

3. Si vede che al terzo posto mi piace imbrogliare, perché anche qui non metto un libro, ma stavolta un’intera trilogia. Parlo di Tenebre e ossa, Assedio e tempesta e Rovina e ascesa, di Leigh Bardugo, traduzione di Roberta Verde (Mondadori). Innanzitutto ho apprezzato molto che i tre libri non sono dei mattoni, ma si fermano con discrezione sotto alle 300 pagine. Grazie al cielo la storia d’amore non è centrale, ma fa da accompagnamento. Per capirci, i protagonisti non si imbucano ad amoreggiare ogni tre per due e viene lasciato spazio anche agli altri personaggi. Il mio preferito è il principe Nikolai, un altro che mi fa sbellicare e che probabilmente vorrei come amico nella vita reale perché è arguto, brillante, astuto e spassoso.

Purtroppo, da traduttrice di fantasy, nella traduzione ho notato certi passaggi in cui l’originale inglese mi risuonava tantissimo nelle orecchie per via di certi giri di frase o calchi (a un certo punto viene usato “tirare giù [tal animale]” e mi è balenata subito nella mente la scritta intermittente al neon “take down”, nel senso di uccidere, abbattere, fare fuori). A parte questo, la lettura mi ha assorbito tantissimo, tanto che mi sentivo entrata nel mondo descritto e mi sono lasciata prendere la mano e accompagnare in giro.

Stilate le classifiche, azzerati i contatori, sono pronta a ricominciare un nuovo anno di traduzione, che sono sicura sarà ricco e pieno di sorprese.

Ti auguro buone feste, riposati un po’ se riesci e abbuffati visto che “a Natale puoi”.

Alla prossima e… Avanti tutta!

NEBBIE E CARTELLE

Pubblicato il 17 novembre 2024 Lascia un commento

Quest’ultimo mese è volato. I giorni sono filati via uno dopo l’altro accompagnati dal ticchettio incessante delle mie dita sulla tastiera del computer. Ho tradotto una quantità esagerata di cartelle in pochissimo tempo e sono stata a un passo dall’impazzire come i burocrati del cartone Le 12 fatiche di Asterix.

Capisco che il riferimento è datato e potrebbe non dirti niente, perciò ti lascio qui il link allo spezzone preciso di cui parlo. Tra i video correlati sulla destra dovrebbe anche esserci una versione accorciata di 5 minuti intitolata “la burocrazia italiana”. Ti giuro che ogni volta, ogni singolissima volta in cui mi sono ritrovata a richiedere un qualsiasi tipo di documento mi è sempre tornato in mente il palazzo della burocrazia di Asterix e Obelix.

Molto bene, dopo questa digressione che sa di infanzia e VHS, vorrei parlarti brevemente di quello che ha bollito in pentola negli ultimi 30 giorni, ma anche di quello che tra poco finirà sul fuoco.

Innanzitutto, ho ricevuto da Edizioni Theoria la revisione della mia traduzione de Il pensiero cinese di Marcel Granet, quindi ho già visto le bozze del libro che andrà in stampa. Sono molto contenta di come è venuto e devo dire che mi piace anche la copertina scelta dalla casa editrice. C’è un drago in primo piano, come potrebbe non piacermi.

E poi, e poi e poi e poi, fremo tantissimo dalla voglia di parlarti di una cotraduzione dall’inglese a cui ho avuto la fortuna di lavorare. Cotraduzione perché io e la collega Micol Cerati ci siamo divise le cartelle del libro (180 cartelle a testa, circa 170 pagine di file word), fortuna perché ho rischiato di non essere scelta. Per vari motivi ho avuto davvero poco tempo per tradurre la mia parte e sono riuscita ad andare avanti senza crollare in un mucchietto di lacrime e oh mamma non ce la farò mai solo perché il libro è davvero bello. Lo so, è banale descrivere un libro con “davvero bello”, ma per il momento non posso dirti di più. Anzi, ti dico solo che è disseminato di battute e giochi di parole che mi sono divertita tantissimo a ingegnarmi a rendere, nonostante l’ambientazione storica non sia delle più felici. Okay, ssh, ho già detto troppo.

Altri progetti che presto sfrigoleranno nel mio studiolo di campagna sono:

– una raccolta di racconti per la Digital Vintage, con un tema e delle colleghe stratosferiche, alla quale parteciperò con due racconti dal francese e di cui avrai presto notizie;

– una traduzione dall’inglese di un classico poco conosciuto, sempre per la Digital Vintage. Non voglio ancora pensarci troppo perché so che sarò parecchio in soggezione.

Ah, se leggi questo articolo appena esce e risiedi in Emilia-Romagna, mi raccomando vai a votare.

Alla prossima e… Avanti tutta!

LO STRANO MONDO DEL FANTASTICO

Pubblicato il 17 ottobre 2024 3 commenti

(ovvero: mi sto bruciando tutti i neuroni con le traduzioni, non riesco anche a trovare un titolo accattivante)

Inizio questo articolo, che uscirà il 17 ottobre, alle 17 spaccate del giorno 16. Lo so che non te ne può importare di meno, ma mi è sempre piaciuto giocare con i numeri, anche se sono sempre stata una frana in matematica.

Molto bene, dopo questo inizio imbarazzante per rompere il ghiaccio alla meno peggio, ti rassicuro e ti dico che sarò breve. Sono bloccata a casa con una faringite da storia, che mi toglie anche la gioia del cibo perché non riesco a deglutire senza vedere le stelle, quindi ho avuto un paio di giorni per mettere un po’ d’ordine nel mio caotico piano di consegne editoriali.

Dovrò ritagliarmi del tempo per redigere una proposta (dal francese, viva il francese!) a cui sto pensando da diverso tempo e a cui un incontro a Stranimondi mi ha spronata a dare la priorità.

Sabato 12 ottobre sono stata appunto a Stranimondi a Milano (la fiera del fantastico più importante in Italia, dove si riuniscono tutte le case editrici che fanno sul serio con fantasy, fantascienza, weird e horror) ed è stato un po’ come ritrovarsi con degli amici. Perché sì, certo, si va per guardare libri e incontrare editori, ma poi si finisce per buttarsi intorno a un tavolo, accapigliandosi o sostenendosi mentre si parla dell’orribile quarto libro di una saga che stava andando bene, o di come quell’autore abbia chiaramente fatto un mescolone di tutti i tropi della fantascienza, o ancora ci si scambia libri che non sono piaciuti, nella speranza che all’altro piaceranno.

Ed è stato molto buffo quando, a un certo punto, ho chiuso le orecchie per concentrarmi su un gustosissimo croissantatin alla mela renetta e appena ne sono riemersa mi sono accorta che la conversazione si era spostata su una saga a me sconosciuta, così per qualche minuto mi sono sentita come Penny in Big Bang Theory, quando Leonard, Sheldon e gli altri si mettono a parlare di fisica quantistica. Ho riso da sola e mi sono alzata per sgranchirmi le gambe.

Sono contenta perché il lavoro non mi manca e, a proposito, ho due annunci da fare.

Il primo: il terzo volume della saga di Krosann, La clessidra, tradotto da me e con la revisione di Marta Suardi e Francesco Vitellini, uscirà il 31 ottobre ed è già in preordine su Amazon. Siamo contenti perché la saga sta andando bene e non vediamo l’ora di metterci al lavoro sul quarto volume. Il terzo si è concluso troppo bene, ci aspettiamo un seguito di morte e distruzione.

Il secondo annuncio: finalmente è visibile nel catalogo di Edizioni Theoria la mia prima traduzione di un saggio dal francese, che uscirà tra gennaio e febbraio del 2025. Il pensiero cinese, di Marcel Granet. Devo essere sincera: mi ha dato parecchio filo da torcere e ho dovuto studiare molto, quindi sono super curiosa di vedere come sarà il risultato finale.

Come promesso, sono stata breve.

Alla prossima e… Avanti tutta!

UNA LUNGA ESTATE FANTASTICA

Pubblicato il 17 settembre 2024 Lascia un commento

A me piace tanto l’autunno. Con la sua atmosfera che promette castagne, zucche, tisane, le prime copertine sul divano. In estate soffro parecchio, non dormo e ho la pressione sotto le scarpe. Anche questa estate l’ho passata quasi tutta senza condizionatori, con una costante patina di sudore dalle 6 della mattina alle 23 di sera. Una goduria.

Sarà paradossale, ma è stato il lavoro a non farmi accasciare sul pavimento insieme al mio Victor, a farmi resistere ai 30 gradi dello studio senza dare (troppo) di matto.

Prima di riversare su questa pagina virtuale la carrellata di progetti che mi hanno intrattenuta, ti concedo una piccola pausa con testimonianze fotografiche della fiacchezza a cui avrei volentieri partecipato.

La va(n)canza di inizio giugno mi aveva dato le energie necessarie per buttarmi a capofitto in due delle attività più cronofaghe per un traduttore: le proposte e lo scouting.

Ho messo a tacere qualsiasi scusa e ho lavorato alla proposta di traduzione di un romanzo dallo spagnolo. Non ho ancora avuto riscontri, ma insisterò perché credo che il libro meriti; mi piacerebbe parlartene, ma la superstizione mi tiene le labbra cucite.

Mi sono poi dedicata a due progetti di scouting.

Il primo era per la Digital Vintage, la casa editrice aperta dal collega Francesco Vitellini. Il progetto in questione è frutto della mente di Marta Suardi, che ha richiesto a me e ad altre colleghe traduttrici racconti con requisiti specifici. Per fortuna potrò parlarti presto di questo progetto, che sta già iniziando a prendere forma.

Il secondo lavoro di scouting mi ha accompagnata fino al 15 settembre, data di scadenza del nuovo bando della Bottega dei Traduttori in collaborazione con ABEditore. Anche per questo progetto i requisiti erano particolarmente rigidi e mi hanno fatta penare parecchio. Però ho consegnato la mia proposta e ora non ci resta che aspettare ottobre per avere una risposta.

Mi sono dimenticata di precisare che per entrambi i lavori di scouting mi sono intestardita e ho cercato testi dal francese. È il mio buon proposito d’ora in avanti: cercare di lavorare di più dal francese.

E poi che ho fatto; ho tradotto. Ho revisionato. Ho riletto, ho corretto. Soprattutto libri fantasy dall’inglese, quindi puoi immaginare che confusione avevo in testa a un certo punto. Storie e personaggi mi si mescolavano nella mente, a volte mi venivano a trovare nei sogni. Nonostante il caldo uscivo tre volte al giorno con Victor, per mettere un po’ di ordine nelle trame intrecciate mentre passeggiavamo in campagna rincorrendo l’ombra degli alberi.

Il progetto nato da questi mesi torridi di cui vado più fiera è una collaborazione con Francesco Vitellini e Marta Suardi. Stiamo traducendo una saga fantasy dello scrittore indipendente Sam Feuerbach. Abbiamo iniziato con i primi tre libri e ce li siamo suddivisi in questo modo: Francesco ha tradotto il primo, mentre io e Marta ci siamo occupate della revisione; Marta ha tradotto il secondo, che io e Francesco abbiamo revisionato; infine io sto traducendo il terzo, che sarà revisionato da Marta e Francesco. È un ottimo modo per permettere a tutti e tre di seguire la saga, senza concentrarsi esclusivamente su quella. Ti lascio qui il link per dare un’occhiata al primo libro, La Sicaria.

Per concludere in bellezza la mia non-pausa estiva, dal 12 al 15 settembre sono stata a Bellinzona (la mia prima volta in Svizzera!) al festival Babel di letteratura e traduzione. In quei giorni ho seguito il corso di traduzione dal francese tenuto da Yasmina Melaouah e Maurizia Balmelli. Per svariati motivi potrebbero essere nomi che non ti dicono niente, quindi considera che la Giulia che va da Melaouah+Balmelli è un po’ come una ballerina che va a fare uno stage con Roberto Bolle e Carla Fracci, oppure un calciatore che va a un ritiro con Francesco Totti e Lionel Messi. Direi che ci siamo capiti.

E io ho avuto un vantaggio non da poco, perché sono stata ospite di Cristina, una collega che vive a una mezz’ora da Bellinzona e con cui ho condiviso le giornate frenetiche e mentalmente massacranti del festival. Come ci siamo conosciute? Grazie alla Bottega, ovvio.

Qui di seguito trovi giusto un paio dei nostri momenti di ristoro.

Sono rientrata dalla Svizzera con una grande carica, perciò prevedo un autunno scoppiettante.

Alla prossima e… Avanti tutta!

LA VA(N)CANZA

Pubblicato il 17 giugno 2024 Lascia un commento

Anche questo mese continuo a sentire gli effetti del Salone di Torino. Pochi giorni dopo il rientro mi sono messa a lavorare su una revisione di un testo dal francese che dovrebbe andare in stampa proprio oggi e di cui non vedo l’ora di parlarti. Quindi preparati, è molto probabile che nel prossimo articolo mi dilungherò su quanto mi abbia gasata quell’incarico.

In contemporanea ho preparato una proposta di traduzione dallo spagnolo di un romanzo che ho iniziato proprio sulla Freccia che mi portava a Porta Susa. È pronta, devo solo rileggerla un’ultima volta e poi basta, la invierò senza pensarci più.

A proposito di proposte di traduzione, qualche giorno fa ho partecipato a una riunione plenaria con le buddy della Bottega dei Traduttori ed è sorta una riflessione molto interessante: ci sono tanti modi per redigere una proposta e ognuno ha un metodo da consigliare; c’è chi dice che bisogna prediligere l’aspetto grafico, chi la vuole più lunga e articolata, chi più corta e sintetica.

In realtà, quello che deve trasparire da una proposta è chi siamo noi. Il modo di impostarla e di scriverla dice tantissimo della nostra persona e della nostra professionalità. È inutile tentare di copiare altri metodi se non ci rappresentano. Per esempio, so bene di non essere una persona artistica, nel senso che non ho talento per l’arte. Non riuscirei mai a creare una proposta piena di colori e di composizioni grafiche, perché non è così che lavoro. Sono più metodica, ragiono sulle parole e prediligo un’estetica minimale. Le mie proposte rispecchiano questo lato del mio carattere.

Se sono riuscita a cogliere questo frutto importantissimo dalla riunione con le buddy è stato anche perché ero appena rientrata da otto giorni di pausa piena e totale. Se ti chiedi come sia possibile, te lo dico subito: vacanza in van. Dispersi nei boschi, senza connessione, a volte senza GPS. Ho scoperto che le sorgenti del Tevere si trovano in provincia di Forlì, ho bevuto una tazza di cioccolata calda circondata dal luccichio delle lucciole e mi sono purificata dagli schermi. Niente tv, niente computer e pochissimo cellulare per quasi 200 ore della mia vita. Ho addirittura lasciato fermo nella casella di posta un contratto di traduzione in attesa della mia firma.

E quanto ne avevo bisogno. Quest’anno sono andata come un treno, ho lavorato a ritmi a dir poco sostenuti, con picchi di anche 60 ore a settimana, che per me sono un massacro.

Ora sono pronta a ripartire, con 4 progetti in corso e 2 lavori di scouting nella tradulista d’attesa. Estate, non ti temo.

Alla prossima e… Avanti tutta!

IL MIO SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2024

Pubblicato il 17 Maggio 2024 2 commenti

Ho tentato di iniziare questo articolo un paio di volte, prima di rendermi conto che non sapevo bene dove volevo andare a parare. Devo essere sincera, non so con esattezza che taglio dare a questo resoconto, perciò mi limiterò a seguire il flusso di coscienza – una strategia che in passato non è andata malaccio.

Da tre anni a questa parte, quando parto per Torino, so che prenderò una Freccia da Bologna fino, tendenzialmente, Porta Susa e in treno mi riempirò la testa di aspettative, sogni a occhi aperti, speranze. Una volta scesa in stazione, prenderò il cellulare, aprirò le mappe e camminerò fino all’appartamento designato. Quest’anno, dopo 44 minuti di camminata e una sosta al mercato per comprarmi il pranzo (pasta fresca ripiena di ‘nduja e stracciatella, perché questo corpo mortale necessita nutrimento), sono approdata nella casa che per due giorni avrei condiviso con Flavia, altra socia della Bottega nonché una delle mie tre buddy di supporto.

A questo punto dovrei aprire una parentesi su che cosa sia una buddy, all’incirca una compagna-collega, ma mi limiterò a lasciare il riferimento preciso del progetto qui.

Il primo giorno di Salone, giovedì, ho varcato le vetrate del Lingotto carica come una mina, con l’incombenza di andare a sbirciare le mie nuove traduzioni appena pubblicate. Ecco che la mina è diventata un palloncino sgonfio, perché con mia grande tristezza ho scoperto che due delle tre traduzioni che avrebbero dovuto essere pronte per il Salone non erano state stampate. Oh, me misera, me tapina. Ho vagato per un po’ senza meta, riconfortandomi piano piano mentre occhieggiavo libri e case editrici, tra un acquisto di libri e un saluto a colleghi e colleghe.

Nell’appartamento con Flavia sono stata mercoledì e giovedì, quindi venerdì mattina, dopo una sorprendente colazione in un baretto che mi ha procurato una sfoglia alla ricotta appena sfornata (voi sì che sapete come far iniziare la giornata con il piede giusto), mi sono trasferita da Mariangela, altra socia della Bottega, nonché collega con cui ho condiviso un progetto di traduzione.

È successo che venerdì sera siamo uscite in compagnia in centro a Torino e alle 2 di notte ci siamo ritrovate a provare la presentazione che ci avrebbe viste protagoniste 10 ore dopo.

Abbiamo parlato di traduzione, sfide traduttive, scouting e lavoro di squadra. Qui la presentazione, puoi anche ascoltarla mentre fai altro, non ci offendiamo.

Sabato, finita la presentazione e sull’onda di una scarica di adrenalina, ho vagato felice e contenta per gli stand, salutando e abbracciando gente. E un po’ prima delle 16, dopo che mi sono ritrovata a rincorrere la persona sbagliata per restituirle la mappa della fiera che non aveva perso, ho deciso di levare le tende e andare a prendere il treno per tornare a casa.

I sogni e le aspettative della partenza non sono stati esauditi, ma ci sono state altre sorprese soddisfacenti, di cui spero di poterti parlare al più presto.

E per finire vorrei ringraziare, in rigorosissimo ordine dettato dal flusso di coscienza:

Flavia, per aver condiviso la casa con me;

Mariangela, per avermi ospitata e aver pazientato durante i miei picchi di emozione;

Clelia, per il whisky e le confidenze;

Ilaria, perché non doveva venire al Salone, ma ha comprato il biglietto quando ha saputo che presentavo;

Francesco e Marta (e il loro paggettooooo!!), perché sono la royal couple più figherrima che ci sia;

Cristina, perché ha vinto la prova di traduzione di Bologna facendomi arrivare seconda, e ho rosicato, ma quando ho saputo che la vincitrice era lei sono stata felicissima;

Valentina, un’altra mia buddy, perché durante una riunione ci ha comunicato con un’umiltà rara che: ha vinto il torneo letterario IoScrittore, ha pubblicato una dilogia fantasy e che sarebbe stata protagonista di un firmacopie proprio al Salone. Io cell’ho la sua dedica!

Tutte le ragazze con cui ho condiviso un turno o fatto due chiacchiere allo stand della Bottega (Giovanna, Valeria, Francesca, Martina, Maddalena, Sara…), vi abbraccio forte;

Le fantastiche sei del Direttivo della Bottega, perché si fanno in quattro per rendere più umano e accessibile il mondo della traduzione.

Con questo resoconto chiudo ufficialmente l’esperienza SalTo 2024 e comincio a lavorare su idee, spunti, proposte, sperando di tornare a Torino l’anno prossimo e non sentirmi più, neanche per un secondo, un palloncino sgonfio.

Alla prossima e… Avanti tutta!

LE NOVITÀ DALLO STUDIO DI CAMPAGNA

Pubblicato il 17 marzo 2024 5 commenti

Lunedì scorso ho compiuto trent’anni. Mi è stato detto che è l’età dei bilanci, ma non sono mai stata brava a tirare le somme, quindi mi limiterò a raccontarti cosa mi sta succedendo.

Sono arrivata a un punto strano del mio percorso, perché so perfettamente qual è la strada che devo percorrere, ma ancora non ho capito come procedere a passo spedito e costante senza fermarmi ogni mezzo metro.

Dopo aver lasciato il lavoro in biblioteca, da agosto fino a novembre mi sono costruita una routine ferrea: lettura, lavoro, ricerca, allentamento. Poi è arrivato Victor, un meticcio turbolento e dolcissimo che ha sconvolto qualsiasi piano. Sto ancora cercando di ritrovare un equilibrio e, devo essere sincera, sto facendo una gran fatica. È vero che lavorare da casa significa potersi gestire i propri tempi, ma ti assicuro che quando si ha un imprevisto ambulante intorno è difficile concentrarsi per più di mezz’ora di fila. Continuo a fare tutto quello che facevo prima, ma con tempi dilatati, e spesso mi tocca recuperare alla sera o nei fine settimana.

Sto lavorando alla mia prima traduzione dal francese. È un progetto a cui tengo molto, perché si tratta di un saggio sul pensiero cinese che mi sta facendo sudare e studiare come non accadeva da tempo.

In parallelo sto facendo tanto scouting di libri fantasy francesi e negli ultimi tempi anche di romanzi spagnoli. Ci sono tantissime storie interessanti là fuori, mondi veri e inventati che non vedono l’ora di essere raccontati e che io non vedo l’ora di farti leggere. Non demordo, continuo a insistere e a presentare le mie proposte alle case editrici.

Se entrare nel mondo editoriale cosiddetto tradizionale sembra un’impresa, è invece più semplice lavorare con gli autori indipendenti. Bella forza, dirai. È più semplice solo in apparenza, infatti anche questo campo richiede tanta ricerca, perché la maggior parte delle volte si viene pagati con percentuali ricavate dalle vendite, perciò se un libro non vende non si guadagna. Ho adocchiato un paio di autrici indipendenti che mi interessano e che scrivono fantasy, devo solo finire di leggere i libri delle loro saghe per essere sicura di aver trovato del buon materiale.

Al momento è tutto, cercherò di tornare a scrivere con più regolarità, mettendo a tacere la solita sindrome dell’impostore che negli ultimi tempi mi tiranneggia.

Alla prossima e… Avanti tutta!